বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বাংলা সালতানাতের ঐতিহাসিক শিক্ষা-ড. রাজু আহমেদ দিপু

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বাংলা সালতানাতের ঐতিহাসিক শিক্ষা: শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা-ড. রাজু আহমেদ দিপু-

বাংলা সালতানাতের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল একটি সুসংগঠিত ও বহুমাত্রিক মডেল, যার ভিত্তি ছিল কৃষি, বাণিজ্য, মুদ্রা, ও নগরকেন্দ্রিক টাকশাল ব্যবস্থা। এই অর্থনীতি শুধু স্থানীয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথেও সংযুক্ত ছিল।

Table of contents [Show]

বাংলা সালতানাতের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল একটি সুসংগঠিত ও বহুমাত্রিক মডেল, যার ভিত্তি ছিল কৃষি, বাণিজ্য, মুদ্রা, ও নগরকেন্দ্রিক টাকশাল ব্যবস্থা। এই অর্থনীতি শুধু স্থানীয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথেও সংযুক্ত ছিল।

বাংলার প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের উর্বর ভূমি বিপুল পরিমাণ ধান, গম, পাট, আখ উৎপন্ন করত।

কৃষি থেকে আদায়কৃত খাজনা ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। জমিদার ও স্থানীয় প্রশাসকদের মাধ্যমে খাজনা আদায় হতো।

কৃষকদের জন্য কিছু অঞ্চল 'খাস জমি' হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যা সরাসরি সুলতান বা রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলা সালতানাতের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল একটি সুসংগঠিত মুদ্রাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক কর্তৃত্ব, রাজস্ব আদায় এবং অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো।

বিভিন্ন শহরে স্থাপিত টাকশালগুলো ছিল আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসূরি, যেখান থেকে রাজানুগ মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন করা হতো। Mint শহরের নাম মুদ্রায় উল্লেখ থাকত, যা স্থানীয় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব প্রতিফলিত করত।

প্রচলিত মুদ্রাগুলো সাধারণত রৌপ্য দ্বারা গঠিত ছিল, যা ছিল দৈনন্দিন লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। স্বর্ণমুদ্রা মূলত উচ্চস্তরের বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান এবং রাজকীয় উৎসব/উপহার প্রদান ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হতো।

মুদ্রাগুলিতে সাধারণত আরবি ভাষায় লেখা থাকত, যার মধ্যে শাসকের নাম, উপাধি (যেমন: আল-মুজাফফার, আল-আযম), হিজরি সাল, টাকশাল শহরের নাম এবং কখনো ধর্মীয় কালিমা বা বাণী খচিত থাকত।

টাকশালগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: লখনৌতি, সোনারগাঁও, ফিরোজাবাদ, জান্নাতবাদ, বারবাকাবাদ, মাহমুদাবাদ, খলিফতাবাদ ইত্যাদি।

মুদ্রার গঠন ও নকশা মধ্যপ্রাচ্য ও দিল্লি সালতানাতের প্রভাব বহন করলেও, বাংলার নিজস্ব শৈলী ও টাকশাল নামকরণের মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র numismatic পরিচয় গড়ে ওঠে।

বাংলা সালতানাতের মুদ্রাব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, বরং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ধর্মীয় আদর্শ, এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এক প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

তথ্যসূত্র:

Goron, S. & Goenka, J.P. The Coins of the Indian Sultanates (Oxford University Press, 2001)

Rezwanur Rahman, Coinage and Economy of the Bengal Sultanate (Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, 2018)

Alamgir, M. Mint Towns in Medieval Bengal (Bangladesh Historical Studies, Vol. 32)

Treadwell, W.L. Islamic Coins and Dynastic Identity (Ashgate Publishing, 1999) এর টাকশাল-ভিত্তিক নগরব্যবস্থা। বিভিন্ন শহরে স্বতন্ত্র টাকশাল স্থাপন করে স্থানীয় অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করা হতো।

রৌপ্য মুদ্রা ছিল প্রচলিত লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হতো উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ে।

মুদ্রায় শাসকের নাম, উপাধি, হিজরি সাল ও mint শহরের নাম উল্লেখ থাকত—এটি ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতীক।

বাংলা সালতানাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল তার আর্থিক শক্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও চট্টগ্রাম ছিল তিনটি প্রধান বন্দরনগর, যেখান থেকে সমুদ্র ও নদীপথে বহির্বিশ্বে পণ্য রপ্তানি হতো।

সোনারগাঁও ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং একটি প্রধান আন্তর্জাতিক বন্দর, যা আরব, পারস্য এবং মালয় উপদ্বীপের সাথে বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত।

সাতগাঁও ছিল হুগলি নদীবেষ্টিত অভ্যন্তরীণ বন্দর, যেখানে নদীপথে আসা পণ্যসমূহ জড়ো হতো।

চট্টগ্রাম ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে নৌবাণিজ্যের প্রধান দরজা।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মধ্যে ছিল:

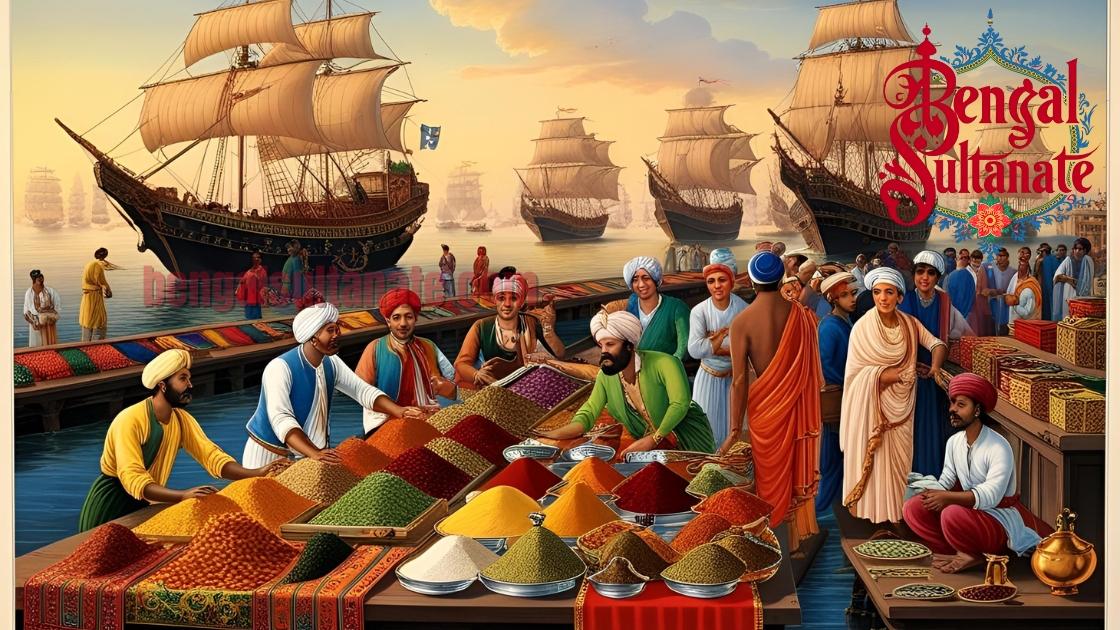

মসলিন: অতি সূক্ষ্ম সুতির কাপড়, যা ইউরোপ ও আরব জগতে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো।

রেশম ও পশমজাত কাপড়, চামড়া, গুড়, তামাক, মসলা ও কাঠের তৈরি নৌযান।

আন্তর্জাতিক বণিকরা (আরব, পারস্য, আফগান, চীন, দক্ষিণ ভারতীয়) বাংলা বন্দরে ব্যবসা করতে আসত। তাঁদের নিরাপত্তা ও বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে বন্দর দারোগা, কাস্টম হাউস, এবং বণিকদের থাকার সরাইখানা নির্মাণ করা হতো।

মুদ্রা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। শাসকের নাম, উপাধি, হিজরি সাল এবং মিন্ট শহরের নামসহ মুদ্রা বিদেশি বণিকদের কাছে রাষ্ট্রীয় স্থায়িত্ব ও আইনি কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো।

আরবি ও ফারসি ভাষায় খচিত মুদ্রা আরব ও পারস্য অঞ্চলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলা সালতানাত একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করত, তেমনি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিচিতিও লাভ করত। অনেক আরব ও ফারসি বণিক বাংলার দরবারে ‘দূত’ হিসেবেও কাজ করতেন।

তথ্যসূত্র:

Eaton, R.M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760 (University of California Press, 1993)

Chaudhuri, K.N. Trade and Civilisation in the Indian Ocean (Cambridge University Press, 1985)

Rizvi, S.A.A. The Wonder that was India (Vol. 2, Rupa & Co.)

Ahmed, ABM Shamsuddin. Muslim Rule in Bengal (Asiatic Society of Bangladesh)

Karim, Abdul. Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal (Asiatic Society of Bangladesh), সাতগাঁও, চট্টগ্রাম ছিল বাংলা সালতানাতের প্রধান বন্দর শহর।

আরব, পারস্য, মালয়েশিয়া, চীন ও দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মধ্যে ছিল মসলিন, রেশম, চামড়া, গুড়, মসলা ও নৌযান।

আন্তর্জাতিক বণিকদের নিরাপত্তা ও সুবিধা দিতে বন্দর নগরগুলিতে কাস্টম হাউস ও দারোগা নিযুক্ত ছিল।

বাংলা সালতানাতের সময় নগরজীবন ছিল সাংগঠনিকভাবে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিভক্ত। রাজধানী লখনৌতি এবং বন্দরনগরী সোনারগাঁও ও চট্টগ্রামে নিয়মিত হাট, বাজার ও কারিগর পল্লী গড়ে ওঠে।

হাট-বাজার ছিল নিয়মিত ও চলমান, যেখানে কৃষিপণ্য, কাপড়, লৌহ ও স্বর্ণালংকার, মশলা এবং চর্মজাত দ্রব্য লেনদেন হতো।

নগরগুলিতে 'সিরাইখানা' বা গোডাউন ছিল বাণিজ্যিক পণ্যের সংরক্ষণাগার।

'হুনদি' বা লিপি-ভিত্তিক অর্থ লেনদেন ব্যবস্থা চালু ছিল, যা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ হিসেবে কাজ করত। এটি ছিল একপ্রকার ব্যবসায়িক আস্থার দলিল, যার মাধ্যমে দূরবর্তী নগরে অর্থ স্থানান্তর করা যেত।

নগরজীবনের অংশ হিসেবে কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, ধাতু নির্মাণ, মৃৎশিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

বাজারে মুৎসবিদ (বাজার পরিদর্শক) নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যনিয়ন্ত্রণ, ওজনে ন্যায্যতা এবং কর আদায় নিশ্চিত করা হতো।

নগরগুলোতে সড়ক, পানীয়জলের ঘাট, রাস্তাঘাটে আলো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটেছিল।

নগর ছিল একই সঙ্গে প্রশাসনিক দপ্তর, মুদ্রা টাকশাল এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র। অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ নগরায়নের রূপ দেখা যায়।

তথ্যসূত্র:

Eaton, R.M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1993)

Chandra, Satish. Medieval India: From Sultanat to the Mughals (2004)

Alam, Muzaffar & Subrahmanyam, Sanjay. Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries (2007)

Haque, Enamul. Urbanization in Medieval Bengal (Journal of Asiatic Society of Bangladesh, 1980), কারিগর পল্লী ও মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

বাণিজ্যিক জোনে 'সিরাইখানা' (গোডাউন) ও 'হুনদি' বা লিপি বিনিময় ব্যবস্থা চালু ছিল।

নগরগুলি শুধু প্রশাসনিক নয়, আর্থিক কেন্দ্র হিসেবেও বিকশিত হয়।

বাংলা সালতানাতের রাজস্ব বিভাগ ছিল একটি সুশৃঙ্খল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যেটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত হলেও বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক আয়তেও ব্যাপকতা লাভ করে।

খাজনা ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস, যা মূলত ফসলের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নির্ধারিত হতো।

রাজস্ব আদায়ে 'আমিন', 'কর আদায়কারী' এবং 'মুকুন্দদার' শ্রেণির স্থানীয় প্রতিনিধিরা নিয়োজিত থাকতেন।

জমির উর্বরতা, চাষাবাদযোগ্যতা ও অবস্থান অনুযায়ী মালগুজারি হারে পার্থক্য হতো।

বন্দর, নদীপথ এবং স্থলবাণিজ্যের উপর বিভিন্ন শুল্ক আরোপ করা হতো।

ব্যবসায়ীদের উপর নির্ধারিত হারে হুনদি কর, দ্রব্য কর এবং টোল আদায় করা হতো।

চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও বন্দরে কাস্টম হাউস ছিল, যেখান থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো।

নদীমাতৃক বাংলায় নৌ-চলাচল ছিল গুরুত্বপূর্ণ, এবং সুলতানী প্রশাসন নৌপথে চলাচলকারী পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী নৌকার উপর কর নির্ধারণ করত।

নদী শুল্ক আদায়ের জন্য 'ঘাট পরিদর্শক' বা 'জলশুল্ক দারোগা' নিয়োজিত থাকতেন।

ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার প্রভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়াকফ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে খাজনা ও কর থেকে ছাড় দেওয়া হতো।

কোন কোন অঞ্চলে কৃষকদের ওপর দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষিতে রাজস্ব ছাড় বা মওকুফ ঘোষণা করা হতো।

কর ও রাজস্বের হিসাব রক্ষায় 'দিওয়ান-ই-রাজ' নামে একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ ছিল।

স্থানীয় স্তরে হিসাব সংরক্ষণের জন্য 'মুন্সী' বা 'কাজী' শ্রেণির প্রশাসকরা নিয়োজিত থাকতেন।

প্রত্যেক পরগনা ও প্রদেশে কর তহবিল, রসিদ বই ও রাজকোষ পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল।

তথ্যসূত্র:Eaton, R.M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1993)

Chowdhury, A.M. Agrarian System of Medieval Bengal (Dhaka University, 1969)

Karim, A. History of Bengal, Volume 1 (Asiatic Society of Pakistan, 1959)

Siddiqi, M. Revenue Administration in Medieval India (Oxford University Press, 1980)

Habib, Irfan. The Agrarian System of Mughal India (OUP, 1999)।

কৃষিজ খাজনার পাশাপাশি বাণিজ্য কর, নৌ কর, বন্দর কর ও টোল ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস।

প্রদেশভিত্তিক জমির শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে কর ধার্য হতো। কখনো কখনো রাজস্ব ছাড়ও দেওয়া হতো ধর্মীয় বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই ছিল সাংস্কৃতিক বিকাশের মূখ্য ভিত্তি। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বাণিজ্যিক সাফল্য রাজসভা, শিক্ষা, সাহিত্য এবং ধর্মীয় কাঠামোকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাজস্ব আয়ের একটি অংশ বরাদ্দ থাকত স্থাপত্য, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, খানকাহ, দীঘি ও কূপ খনন, ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ পরিচালনা ইত্যাদি কাজে।

শাসকেরা বহু ক্ষেত্রে ‘ওয়াকফ’ ব্যবস্থা চালু করেন—যেখানে স্থায়ী জমি বা সম্পত্তি দান করা হতো ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য।

অর্থনৈতিক তত্ত্বে ইসলামি চিন্তার প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ: সুদের নিষেধাজ্ঞা, ন্যায্য মূল্যের (আদল) ধারণা, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সহায়তার জন্য জাকাত ও সাদাকার মত সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি চালু ছিল।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কেন্দ্র ও পল্লী উন্নয়নে মুদ্রা ও খাজনার একটি অংশ রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবহৃত হতো।

সংস্কৃতি ও ধর্ম একে অপরকে সহায়তা করত, ফলে স্থাপত্যশৈলী, ক্যালিগ্রাফি, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, ধর্মীয় সাহিত্য রচনায় অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যেত।

উদাহরণস্বরূপ, ছোট সোনা মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ ও বাঘা মসজিদ কেবল ধর্মীয় স্থাপত্যই নয়, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সমৃদ্ধির নিদর্শনও।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপের জন্য কর রেহাই (tax remission) বা ছাড়ের নজির পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

Goitein, S.D. A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World (Vol. 1–5, 1967–1993)

Lapidus, Ira M. A History of Islamic Societies (Cambridge University Press, 2002)

Eaton, R.M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier (University of California Press, 1993)

Asher, C.B. Architecture of Mughal India (Cambridge History of India, Vol. I, Part 4)

Karim, A. Social History of the Muslims in Bengal (Asiatic Society of Bangladesh)।

স্থাপত্য, সাহিত্য, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে রাজস্বের একটি অংশ ব্যয় হতো।

ইসলামিক অর্থনৈতিক চিন্তার প্রভাব দেখা যায় দানের (ওয়াকফ), সুদের নিষেধাজ্ঞা ও ন্যায্য মূল্যের ধারণায়।

বাংলা সালতানাতের অর্থনীতি ছিল শক্তিশালী, সংগঠিত এবং বহুজাতিক বাণিজ্য সংযুক্ত। এর ভিত্তি আজকের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

বাংলা সালতানাতের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি প্রধান স্তম্ভ ছিল কৌমভিত্তিক উৎপাদন ও শ্রমশক্তি।

কৃষিশ্রমিক, তাঁতি, কামার, কুমার, চর্মকার, জেলে, দর্জি প্রভৃতি পেশাজীবীরা পেশাগতভাবে সংগঠিত ছিল এবং পরিবারভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত থাকত।

তাঁত ও বস্ত্র উৎপাদনে মুসলিম ও হিন্দু তাঁতিরা একযোগে কাজ করত। তাঁতিদের উৎপাদিত মসলিন ছিল বিশ্ববিখ্যাত।

বাংলা মসলিনকে ইউরোপীয়রা "woven air" নামে অভিহিত করত, যার সূক্ষ্মতা এতটাই উন্নত ছিল যে একটি পুরো শাড়ি একটি আংটির মধ্যে দিয়ে পার করা যেত।

প্রধান কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বালারামপুর। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

শাসকরা তাঁতিদের জন্য মসলিনপল্লী গড়ে তোলেন, কর ছাড় ও জমির মালিকানা দেন।

কারিগরদের স্থায়ী বসতি নির্মাণ এবং উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেওয়া হতো।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় গোষ্ঠীই এই ব্যবস্থার আওতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিত।

আরব, পারস্য ও চীন পর্যন্ত বাংলার বস্ত্র, চামড়া, কাচপণ্য রপ্তানি হতো।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য শ্রমশক্তি ছিল সংগঠিত, দক্ষ ও মানসম্পন্ন।

বাংলা সালতানাতের সময়কালে শহরভিত্তিক অর্থনৈতিক বিশেষায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা প্রতিটি শহরের নির্দিষ্ট পণ্য বা উৎপাদনের জন্য পরিচিতি গড়ে তোলে। নিচে এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সোনারগাঁও ছিল বাংলা সালতানাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, যা মসলিন ও সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই অঞ্চলের তাঁতীরা 'ফুটি কার্পাস' নামক বিশেষ ধরনের তুলা থেকে মসলিন তৈরি করতেন, যা তার সূক্ষ্মতা ও হালকাপনার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ছিল। ইতিহাসবিদ আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে, সোনারগাঁও থেকে উৎপাদিত মসলিন "খুব সূক্ষ্ম এবং প্রচুর পরিমাণে" ছিল ।

চট্টগ্রাম ছিল বাংলা সালতানাতের একটি প্রধান সমুদ্রবন্দর, যা সমুদ্রপথে আমদানি-রপ্তানি ও জাহাজ নির্মাণের জন্য পরিচিত ছিল। ১৪শ শতকে ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি চট্টগ্রামে নির্মিত একটি কাঠের জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন । ১৬শ শতকে চট্টগ্রামের জাহাজ নির্মাণশালাগুলোতে ওসমানীয় নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধজাহাজ নির্মিত হতো ।

সপ্তগ্রাম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর, যা নদীবাণিজ্য ও খাদ্যপণ্যের জন্য পরিচিত ছিল। এই শহরটি ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে তার স্বর্ণযুগ অতিক্রম করে, যখন এটি একটি প্রধান প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয় । সপ্তগ্রামের বন্দরে চাল, গুড়, তেল ইত্যাদি খাদ্যপণ্য পরিবহন ও বাণিজ্য হতো। Wikipedia

বাংলা সালতানাতের শাসকরা পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং কারিগরদের জন্য স্থায়ী বসতি বা পল্লী নির্মাণ করতেন। এই পল্লীগুলোতে তাঁতি, কামার, কুমার, চর্মকার প্রভৃতি পেশাজীবীরা বসবাস করতেন এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হতো। এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছিল এবং শহরভিত্তিক বিশেষায়নকে আরও সুসংহত করেছিল।

তথ্যসূত্র:

Eaton, R.M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1993)

"Political Economy of Textiles in Bengal", The Journal of Asian Studies , Cambridge University Press (2007)

Bose, Sugata, A Hundred Horizons , Harvard University Press (2006)

Habib, Irfan. Economic History of Medieval India , Oxford University Press (2010)

অর্থনৈতিক ভূমিকা: প্রাচীন বাংলার পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ও অন্যতম টাকশাল কেন্দ্র।

বিশেষ উৎপাদন: সূক্ষ্ম মসলিন, কটন ফ্যাব্রিক, রেশম ও নকশিকাঁথা।

বৈশ্বিক বাণিজ্য: আরব, পারস্য, চীন ও ভেনিসীয় বণিকদের সাথে সোনারগাঁওয়ের মসলিন রপ্তানির প্রমাণ পাওয়া যায়।

পেশাজীবী শ্রেণি: তাঁতি, কুটিরশিল্পী ও রংকাররা বসবাস করতেন শহরের কারিগর পল্লীতে।

সূত্র:

Eaton, Richard M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1993, University of California Press)

Abu’l-Fazl’s Ain-i-AkbariThe Cambridge Economic History of India, Vol I (1982)

অর্থনৈতিক ভূমিকা: সমুদ্রবন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার।

বিশেষ উৎপাদন: জাহাজ নির্মাণ, কাঠ, চামড়া, মসলা ও চিনি।

বিদেশি উপস্থিতি: চীনা, আরব ও পর্তুগিজ বণিকরা চট্টগ্রামকে "মুসলিম বন্দর" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জাহাজ ও নৌশিল্প: ঐতিহাসিক সূত্রে চট্টগ্রামে “dockyard” থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় যা মুসলিম নৌশক্তির কেন্দ্র ছিল।

সূত্র:

The Portuguese in the East by Shihan de S Jayasuriya

Subrahmanyam, Sanjay. The Political Economy of Commerce: Southern India 1500-1650

Transactions of the Asiatic Society of Bangladesh

অর্থনৈতিক ভূমিকা: গঙ্গার তীরবর্তী নদীবন্দর, যা হুগলি নদীর মাধ্যমে কলকাতার পূর্বসুরি।

বিশেষ উৎপাদন: চাল, গুড়, নারকেল, গুঁড়ি লবণ, মাছ; স্থানীয় কৃষিপণ্য ও খাদ্যপণ্য ব্যবসা।

বন্দর ব্যবহার: বাংলা ও বিহারের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান নৌবন্দর হিসেবে ব্যবহৃত।

ব্যবসায়ী গোষ্ঠী: হিন্দু, জৈন ও মুসলিম বণিকরা এখানে সমভাবে সক্রিয় ছিলেন।

সূত্র:

Chattopadhyay, B.D. The Making of Early Medieval India

Banglapedia: Entry on Satgaon

Journal of the Economic and Social History of the Orient, Brill Publishers

কারিগর পল্লী: প্রতিটি শহরের পাশেই সরকার পেশাজীবীদের জন্য পল্লী বা স্থায়ী বসতি গড়ে তুলত।

টাকশাল কেন্দ্রিকতা: এই শহরগুলোর প্রতিটিতে নিজস্ব টাকশাল ছিল, যা নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক ছিল।

নগর পরিকল্পনা: অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুযায়ী প্রশাসনিক দপ্তর, কাস্টম হাউস ও বাজার প্রাঙ্গণ স্থাপন হতো।

১৫শ শতকের মাঝামাঝি থেকে রৌপ্য সংকট দেখা দিলে কিছু শাসক যেমন জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ও হাবশি বংশের শাসকেরা রৌপ্যের বিশুদ্ধতা হ্রাস করে মিশ্র ধাতুর মুদ্রা (billon coinage) চালু করেন। এসব মুদ্রায় রৌপ্যের পরিমাণ কখনো কখনো ৪০% পর্যন্ত কমে যায়।

এই ধরণের debasement জনগণের মধ্যে আস্থা হারায় এবং বাজারে মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা সংকুচিত করে। ফলে মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় সংকট দেখা দেয়।

বাজারে দুপ্রকার মানের একই শাসকের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল, যা “dual currency circulation” সমস্যা সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্র এ সংকট মোকাবেলায় 'মুৎসবিদ' (Muhtasib) নামক বাজার পরিদর্শক নিয়োগ করে। তারা ন্যায্য দাম, ওজন, পরিমাণ এবং ভেজাল রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন।

মুৎসবিদদের মাধ্যমে বাজার তদারকি এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হতো।

টাকশালের mint-master গণের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়; mint শহরগুলিতে বিশুদ্ধ ধাতু ব্যবহারের নির্দেশনা জারি করা হতো।

গ্রামীণ অঞ্চলে ধীরে ধীরে পণ্যভিত্তিক রাজস্ব (grain-tax) সংগ্রহের প্রচলন গড়ে ওঠে।

📚 রেফারেন্স:

A.K.M. Yaqub Ali, “Market and Prices in Bengal under the Sultans,” Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 67 (2006–07) , JSTOR ID: 44146722

Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760 , University of California Press.

Stan Goron & J.P. Goenka, The Coins of the Indian Sultanates , Oxford University Press.

Irwin & Rizvi, Medieval India: Historical Outlines , Oxford India.

কিছু শাসক সংকটে পড়ে রৌপ্যের পরিমাণ কমিয়ে মিশ্র ধাতুর মুদ্রা জারি করেন, যা জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাসহীনতা সৃষ্টি করে।

বাজার নিয়ন্ত্রণে 'মুৎসবিদ' বা বাজার পরিদর্শক নিয়োগ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ।

বাংলা সালতানাতের ভৌগোলিক অবস্থান, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, একে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধনকারী বাণিজ্যিক কেন্দ্রতে রূপান্তর করে। ফলে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবাণিজ্য-নির্ভর কূটনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

আরব ও পারস্যের বণিকেরা সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বন্দরে নিয়মিতভাবে নোঙর করত।

তারা রপ্তানি করত ঘোড়া, খেজুর, ওষুধ ও মূল্যবান পাথর; আমদানি করত মসলিন, রেশম, গুড় ও মসলা।

বাংলা সালতানাত এ বণিকদের জন্য “খাস বাজার” ও দারোগা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত।

তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ব্যবসায়িক নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিশেষ করছাড় ও বন্দরের প্রটোকলিক মর্যাদা দান করা হতো।

📖 উৎস:

A. K. M. Yaqub Ali, “Trade and Commerce in Bengal under the Sultans”, PIHC 2006

Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, University of California Press

M. N. Pearson, Merchants and Rulers in Gujarat (for maritime comparisons)

চট্টগ্রাম ও খুলনার বন্দর রক্ষা এবং জলদস্যু দমনকল্পে সালতানাত একটি প্রাথমিক নৌবাহিনী গড়ে তোলে।

বন্দর এলাকায় নিযুক্ত “শাহবন্দর” (Port Controller) ও “বন্দর দারোগা” (Harbour Officer)-রা:\n - বাণিজ্যিক জাহাজের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ করতেন\n - বিদেশি বণিকদের কর-সংক্রান্ত তদারকি করতেন\n - নিরাপত্তা এবং রশিদ ইস্যুর দায়িত্বে থাকতেন\n\n- বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে নিয়মিত “পেট্রোলিং বোট” বা যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন থাকত।\n- চট্টগ্রামে বাংলার মুদ্রা ভিত্তিক শাহি কাস্টমস হাউস কার্যকর ছিল, যেখানে “শুল্ক নথি” সংরক্ষণ করা হতো।

বাংলা সালতানাত আরব ও পারস্যের শাসকদের সাথে চিঠিপত্র বিনিময়, উপহার প্রথা ও ধর্মীয় সমর্থনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্ক মজবুত করত।

ইসলামী খিলাফতের সাথে নামমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমে বাণিজ্যে বিশ্ব মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি সৃষ্টি হতো।

A.K.M. Yaqub Ali, Trade and Commerce in Bengal under the Sultans, PIHC 2006

Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760K. N. Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean, Cambridge University Press

Michael N. Pearson, The Indian Ocean (Routledge)

বাংলা সালতানাত 'স্বনির্ভরতা' ও স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিত।

রাজস্বের হিসাব মতে, কৃষিখাত থেকে প্রায় ৬০%, বাণিজ্য থেকে ২৫%, এবং অন্যান্য খাত থেকে ১৫% রাজস্ব আহরণ হতো।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ন্যায্য মূল্যের ধারণা, দানের প্রথা (ওয়াকফ), এবং ব্যয় কাঠামোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হতো।

বাংলার প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ছিল অত্যন্ত উর্বর, যেখানে ধান, গম, আখ, পাট, তিল, সরিষা, ডাল, সবজি ও তামাক উৎপাদিত হতো।

মৌসুমি বর্ষা, উর্বর বেলে ও পলি মাটি, এবং প্রাকৃতিক খাল-বিল ও নদীবাহিত সেচব্যবস্থা বাংলার কৃষিকাজে প্রবল সুবিধা প্রদান করত।

কৃষি উৎপাদনের জন্য লাঙ্গল, কাঠের চাষযন্ত্র, বলদ-চালিত গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো।

খাজনা ছিল বাংলা সালতানাতের প্রধান রাজস্ব উৎস, যা সাধারণত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আদায় করা হতো।

জমিদার ও পরগণার আমিনগণ খাজনা নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও আদায়ে যুক্ত থাকতেন।

কিছু জমি 'খাস জমি' হিসেবে সরাসরি সুলতানের নিয়ন্ত্রণে থাকত, যার আয় রাজকোষে জমা পড়ত। এছাড়া কিছু জমি ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি, যা মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহে ব্যবহৃত হতো।

উৎপাদিত ফসল স্থানীয় হাটে বিনিময় এবং বড় শহরের বাজারে রৌপ্য মুদ্রায় লেনদেনের মাধ্যমে বিক্রি হতো।

কৃষির সাথে যুক্ত শ্রমজীবী জনগণ ছিল বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি, যাদের জীবনধারা ছিল স্বনির্ভর ও সামষ্টিক।

বাংলাদেশের আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায়ও মধ্যযুগীয় বাংলা সালতানাতের কিছু নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়:

উর্বর ব-দ্বীপ ভিত্তিক কৃষি: এখনো গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র নদীবিধৌত অঞ্চলে দেশের অধিকাংশ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়।

খাজনা প্রথার রূপান্তর: ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে জমিদারি ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে তা বিলুপ্ত। তবে ভূমি কর ও খতিয়ান পদ্ধতি আজকের আধুনিক ভূমি প্রশাসনের উত্তরাধিকার।

খাসজমি ব্যবস্থাপনা: খাসজমি এখনো রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিদ্যমান, যেটি কৃষি প্রকল্প, ভূমিহীন বিতরণ ও সরকারি উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

ওয়াকফ সম্পত্তি: ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত ভূমি এখনও ইসলামি ফাউন্ডেশন ও ওয়াকফ প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপিত হয়।

কৃষি ও গ্রামীণ শ্রম: যান্ত্রিকীকরণ সত্ত্বেও এখনও বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

বাংলা সালতানাতের কৃষিনীতির ধারাবাহিকতা এখনো বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ও কৃষি সংস্কৃতিতে ঐতিহাসিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

Eaton, R.M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1993)

Chowdhury, A.M. Agrarian System of Medieval Bengal (Dhaka University, 1969)

Karim, A. History of Bengal, Volume 1 (Asiatic Society of Pakistan, 1959)

Siddiqi, M. Land Revenue Administration in Medieval Bengal (Calcutta, 1980)। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের উর্বর ভূমি বিপুল পরিমাণ ধান, গম, পাট, আখ উৎপন্ন করত।

কৃষি থেকে আদায়কৃত খাজনা ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। জমিদার ও স্থানীয় প্রশাসকদের মাধ্যমে খাজনা আদায় হতো।

কৃষকদের জন্য কিছু অঞ্চল 'খাস জমি' হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যা সরাসরি সুলতান বা রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Effective Date: 04.18.2025

Website: bengalsultanate.com

Content Owner: Raju Ahmed Dipu

This website, including all its original content, intellectual materials, strategic economic policies, political plans, and development frameworks—hereinafter referred to as "the Content"—is protected under international copyright and intellectual property laws. The total estimated intellectual and economic value of the Content is hereby asserted to be One Billion US Dollars ($1,000,000,000 USD) due to its strategic impact and viability for national economic planning and international development relevance.

Raju Ahmed Dipu, the sole creator and legal proprietor of this Content, reserves the exclusive rights to all data, plans, political narratives, country policy models, leadership directives, and any related publication found on this website.

Under the Global Idea Policy and in accordance with the applicable provisions of international Intellectual Property Law, including but not limited to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, WIPO treaties, and TRIPS Agreement, any individual, entity, or government authority (including those from the United Kingdom, United States of America, European Union, Republic of India, Japan, Canada, People's Republic of Bangladesh, or any other country or territory) is strictly prohibited from:

Copying, reproducing, modifying, publishing, broadcasting, or disseminating any part of the Content;

Using, adapting, or integrating the Content within national development strategies, political manifestos, or economic planning initiatives;

Quoting, referencing, or misrepresenting any policy ideas, leader statements, or country development outlines without prior written consent from Raju Ahmed Dipu.

Legal Enforcement & Claims:

Any unauthorised use of the Content will be deemed a direct violation of intellectual property rights and may lead to legal proceedings in any competent international court or tribunal. Raju Ahmed Dipu holds the right to pursue compensation, injunctions, or equitable remedies up to and including the full stated value of $1,000,000,000 USD.

Notice to Governments, International Bodies, and Corporations:

This claim applies to all policy adoptions, economic blueprints, strategic agendas, or public communications that directly or indirectly derive from or substantially mirror the Content of this website.

The Bengal Sultanate was a prominent Muslim kingdom that ruled over large parts of the Bengal region in South Asia from 1352 to 1576. It was one of the most significant and independent medieval Islamic states in the Indian subcontinent, known for its political stability, architectural brilliance, cultural fusion, and thriving trade. The Sultanate emerged following the decline of the Delhi Sultanat

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বাংলা সালতানাতের ঐতিহাসিক শিক্ষা: শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা-ড. রাজু আহমেদ দিপু-

ড. রাজু আহমেদ দিপু-এর নেতৃত্বে পরিচালিত BengalSultanate.com এই উদ্যোগের গবেষণা ও দলিলপত্র প্রকাশনার অন্যতম মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে। এই প্ল্যাটফর্ম বাংলা মুসলিম ইতিহাসের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা থেকে যুগপোযোগী গবেষণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

বাংলা সালতানাত ছিল দক্ষিণ এশিয়ার বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ১৩৫২ থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত শাসনকারী একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্য। এটি উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ইসলামি শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল।